広場に立つ塑像です。

炎天下、一人で太極拳をしている。

撮影した日は猛暑日だったから、こんなふうに裸になりたいと思った。

男の裸像は意外と珍しいのではなかろうか。

たいていは女子(若い)が素っ裸で立っている。

公衆の面前で局部をみせるなんてもちろんいけないことだ。

暑いからと言って、この彫刻のように裸になったらまずいことになる。

でも、彫刻や絵画なら大丈夫。

しかし、ちょっと良心が痛むのか これらの彫刻は色彩を使わずモノクロームのブロンズ像にするのが習わしだ。

色彩が付随すると危険が生じるからだろう。

この像の表面に「ハイパーリアリズム」的な色彩で皮膚を克明に描画したら、通行人は本物と見間違う。

おそらく猥褻物陳列罪に問われるな。

近頃、絵画でも写真のようにリアルなものがブームになっているように思う。

まあ、これは今に始まったことではないけれど。

人は写実に弱い。

卓越した描画力は、たとえばオリンピックで見事な技を披露するアスリートのような超人的魅力を人々に抱かせるのに違いない。

たぶんそうだと思う。

仮想が現実に限りなく近づくことが快感なのかもしれないな。

柔道やボクシングは戦うスポーツなのであって、取っ組み合いや殴り合いの喧嘩をしているわけではない。

しかし、限りなく喧嘩に近い。

路上で殴り合いをしたらパトカーが登場するのに、その場ではそれが起きない。

暴力と性は好まれる。

人間の逃れられない本性がそこにあるからだ。

しかし、文化的な治安国家では「安全な暴力と安全な性」が求められる。

オリンピックとゲイジュツのちょっとした類似性を感じた。

2021/07/29

例に漏れず女性裸像もある。

やはりすっぽんぽんで太極拳をしていた。

奈良原一高の写真集「En 円・Circular Vision」を眺めている。

生前、彼はネフローゼ症候群という病気にかかり3年間ほど写真撮影を休んだことがある。

カメラの四角いファインダーを覗き続けてきた奈良原は、写真を撮らなくなったことで「世界が丸く見えてきた」と写真集の中で語っていた。

これは病気のせいで肉体的に視野が狭まって丸く見えるようになったというわけではなく、「対象を四角く切りとる」という写真の制約から解放されて世界が見えたたことを指している。

このような体験から丸い写真が制作されるようになったようだ。

円い形にすることで何か新たな表現のきっかけをつかめそうに思ったに違いない。

切り取った丸い写真は、パソコンで周辺をぼかし柔らかな丸いかたちで仕上げている。

しかし、これらの写真を見る限り、円形で切り取る・・・という表現の必要性が感じられない。

おそらく、既に出来上がっている四角い写真を敢えて丸く切り取る、という安易な方法が原因だと思える。

写真家にとってフレーミングという行為は「意志」の確認である。

その辺の意気込みが感じられない。

最初から丸いファインダーで世界を見ていないのだ。

そのため写真が情緒的で、厳しさが無い。

厳格な構図が美しい、あの奈良原一高の仕事にしてはこの写真集はあまりにも甘すぎる。

円形というスタイルが、思いつきのままで終わっている。

病は人を弱くする。

寂しいことだ。

2021/07/17

影が加わって、それぞれの関わりが複雑になる。

二つのルールが一つの様子を作り出す様子。

2021/07/16

「注意」と辛うじて読める。

でも、隣に書かれていた文字は読めない。

想像力が起動するには材料が乏しいのだ。

こういうときはいったん視覚情報を捨てることだろう。

考えること。

この場所で何を注意したらいいのか・・・。

そうしたら「とびだし」というひらがなが思い浮かんだ。

想像力は視覚情報からだけでは十分に発揮できない。

2021/07/10

下の写真と同じ場所。

以前に撮った写真。

同じ場所を飽きずに撮る。

2021/07/09

車で通勤するようになり写真を撮る機会が減って、近所を散歩しながらの撮影が増えた。

同じ場所を何度も撮ることになり、緩やかな季節の流れをカメラを通して感じる。

2021/07/04

軟焦点写真に惹かれるようになったのはガム印画を始めたころからだ。

それまでは、とにかくシャープに写る写真や機材に興味があった。

ガム印画は絵画的な印画法で、写真を手工技術としてとらえるきっかけになった。

つまり、機械が撮るのではなくて人間が作るものだという認識である。

向こうのものとこちらのもの。

そして自分がのぞくカメラのファインダー。

それらの位置関係を撮ろうとしている。

風景自体を撮りたいのではない。

2021/07/03

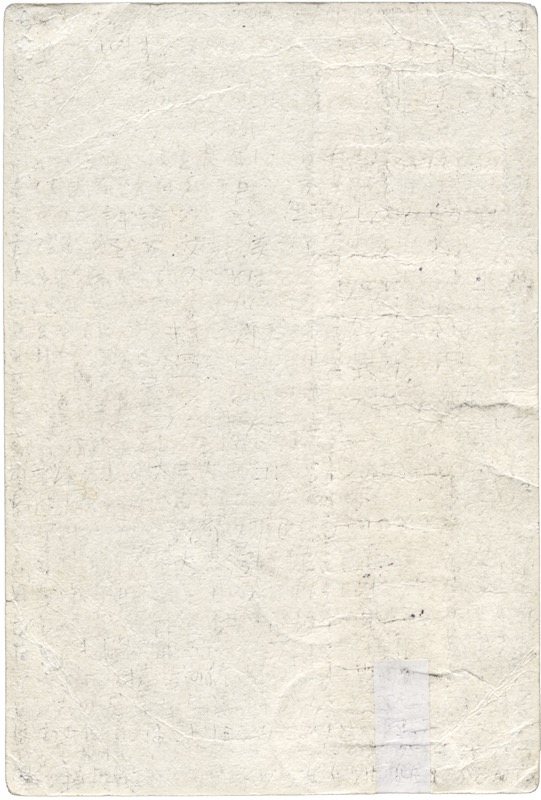

2001年に「書く・消す-書く・消す」という仕事をした。

官製はがきを使った作品だ。

まずこちらから鉛筆で文面を書き相手に送ることから始める。

相手はそれを読んでから消しゴムで消し、その上から鉛筆で返事を書き切手を貼って投函する・・・というやりとりを繰り返すのである。

一枚の葉書を繰り返し通信素材として使ううちに、ただのハガキが別ものに変化していく様子を双方で確かめるという試みだ。

もう20年前の作品になった。

当時は既にメールが一般的な通信手段となっていたので、このようなアナログ通信をお願いした方々には大変面倒だったことだろう。

申し訳ない。

発表した当時「書く・消す-書く・消す」というタイトルが野暮ったい と言う人がいて、彼は「communication」を提案してくれた。

でも私は「書く・消す-書く・消す」という即物的な行為の方に興味があったので、このタイトルのままで制作した。

「communication」の方が言葉としての膨らみがあったかもしれない、と今は思ったりもする。

昨日、似たような看板を見つけ「書く・消す-書く・消す」を思い出した。

2021/07/01