作品の処分をしている。

恐らくもう二度と人目にさらすことが無いだろう作品を破いている。

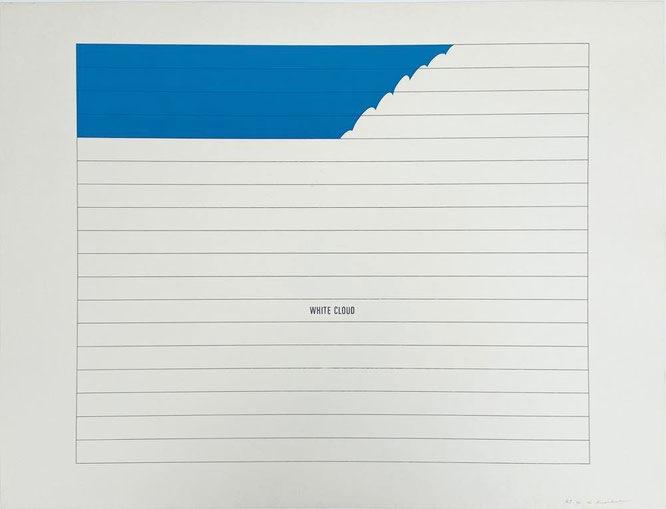

版画作品。

紙の作品は「破る」という行為で消滅する。

簡単で良いけれど心は痛い。

ここに3点の作品があるが、これも今はない。

今日なくなった。

そうなるとこれは、まるで遺影のようだ。

1976年の作品。

47年前の物だ。

22歳の時にはこんなことを考えていた。

今なら、たぶん本物の便せんを使うな。

当時の自信作だったけど。

嵩張らないからおいておこうかと思ったけれど、「捨てる」ことが今は大事だと思い実行している。

発表することもないだろうという作品は、自分で消すことにした。

いつか高松次郎の展覧会が国立国際美術館であったけれど、ちょっと不満があった。

焦点が定まらず高松次郎の明晰さが感じられない。

あの展覧会では展示されない方が良かった作品が多くあったことである。

いろいろな角度から彼の仕事を紹介したかったのだとは思うが、成功していたとは思えない。

本人が生きていて自選していたら明快な展覧会になっていたと思う。

美術館や画廊で 今後発表することは無いけれど、作品が残っていたら困る展示になる見本が高松次郎だった。

そんなことを思いながら、人目につきたくない作品を消している。

どれだけ意味のある行為なのか、自分で笑ってしまうけど。

2023/08/30

96歳の母のことが地元の新聞に載った。

若い頃に経験した戦争を話している。

鮮明に当時のことを覚えているのは、戦争という時代が本当に残酷だったからに違いない。

昔のことはよく覚えている。

最近のことはよく忘れる。

確かにその通りではあるが、こと戦争の話になると詳細に覚えているようだ。

戦争の記憶は若かったから覚えているというものでもないだろう。

若い頃から日記をつける習慣を持つ母は、高齢にもかかわらず今でも頭の整理ができている。

まあ、さすがに最近は以前のようにはいかないようだが、高齢者になった僕はこの先輩を羨ましくさえ思う。

日々を大事に生きてきた人だ。

幼い頃、幾度となく自宅の写真アルバムを見て遊んだから、新聞に紹介された写真も覚えている。

戦争の話も何度も話してくれたことがあるが、髪の毛と爪を切って形見として実家に送ったことはこの記事で初めて知った。

いや、既に何度も聞いていたのに僕が忘れていたのかもしれない。

このところ職場と自宅の整理をしているが、なかなか物が捨てられない。

この先 役に立つとも思えない物なのに、そばに置きたい。

古いもので身動きができなくなりそうな閉塞感を予感し、ちょっと怖い。

スペースが残っていないと新たなものが作れないではないか。

脳が許容する記憶の量も生活空間と同じかもしれない。

置き場所がなくなって、新たな経験をしても置いておくことができないのだ。

自分の脳は無理だとしたら、せめて生活空間だけでも新しい情報を置けるスペースを残しておきたい。

2023/08/29

上田誠克さんの作品を持っている。

ずいぶん過去の話になるが、20代初めに信濃橋画廊で知りあった作家だ。

その頃の上田さんはもう50歳は過ぎておられたはずだ。

特に親しくしていただいたわけではないが、いつも丁寧に他人の作品を見てくれた。

50ページの本形式の作品を作ったとき、最初から最後まで一ページまでちゃんと見開いて眺め「最後のページの穴の向こうに文字が見えないところがとてもいいですね」といってくれた。

そこは僕の一番見て欲しいところだったので嬉しかった。

50音を刷ったページを一ページづつ文字を打ち抜いて穴を開ける作品だった。

ちゃんと見てくれたのは上田さんだけだった。

で、上田さんの作品はこのようにエンボスによる美しい版画だった。

僕はこの作品と自分の何を交換したのだろう。

それは今まったく思い出せないが、上田さんのこの完成度の高い仕事に恐縮しながら作品交換をしたことだけは覚えている。

20歳そこそこの青二才の僕の作品と作品交換しようとしてくれた上田さんの寛容さを今もすごいと思っている。

エンリコ・カステラーニが紹介されていたころだったから、恐らく上田さんは彼のことを意識したのだろうと思う。

紙の扱いとか処理の仕方が日本人らしくて、カステラーニと絵の具を使わない絵画を彼なりに解釈した作品だと、今69歳9ヶ月の僕は思っている。

上田さんは恐らくもうこの世の人ではないが、僕はあなたのことを今も覚えています。

今ならもっとちゃんと美術の話ができそうに思う。

2023/08/28

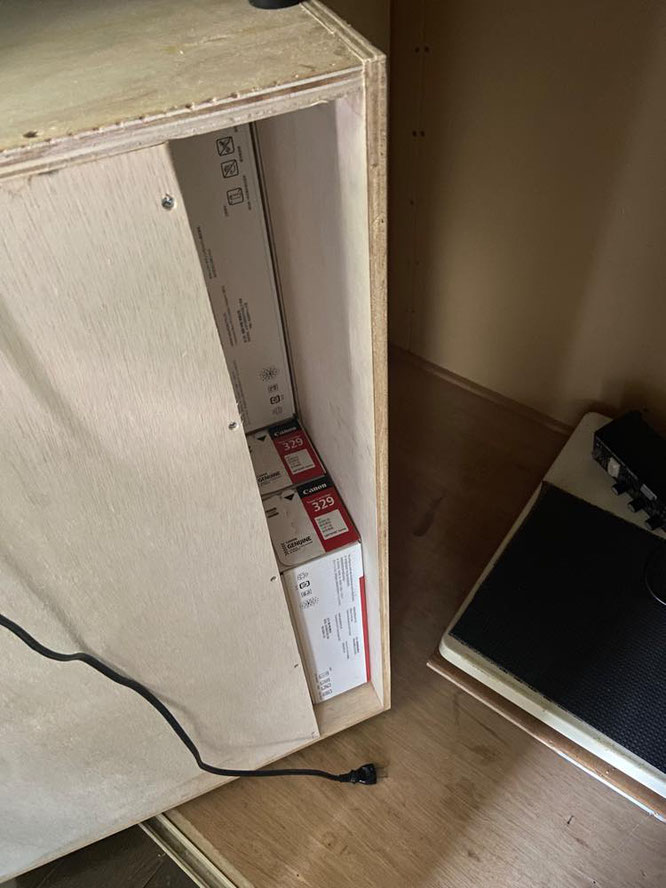

先日作った作品棚を、使わないまま取り壊して新たに作り直している。

フレーム作品を収納する場所を確保する必要が生じて作った棚なのに、華奢過ぎて危険を感じたためである。

長い間鉄製のフレームを自作してきたので、たまった作品は予想以上に重い。

そんなことは少し考えたら解ろうものが、想像力の老化だろうか。

不覚だった。

2×4材を17本、合板4枚を購入し再び作ることになった。

近ごろは木材価格の高騰が続き、ホームセンターに行ってもそのことに驚く。

かつての二倍三倍の価格になっているではないか。

JIS規格ではないコンパネがまだ安かったので購入したが、ずいぶん軽い。

のこぎりを使っても切りやすいのはいいのだが、サクサクとしていてなぜか繊維状のおがくずが大量に混じる。

耐久力を目指した今回の日曜大工なのに、ちょっと不安がよぎる。

その分、2×4材をしっかり組むことで強度を増そうと考え、一部L字鋼材を使ったりもしている。

物のない棚や空間は気持ちがいい。

できたら何も容れないまま生活がしたいと思ったりして、日ごろの窒息感のある環境を改めて反省する。

モノを減らさないといけないな。

そのことを徐々に感じてはいる。

「終活」という新語がずいぶん身近に感じられるようになった。

2023/08/27

鑿(のみ)や鉋(かんな)という漢字を書いたことがない。

こうやってキーボードで入力し変換されて初めて眺めることができる。

今後も漢字で書くことはないように思う。

ノミやカンナと書くはずだ。

刃物を研ぐことが面白くていろいろなものを研いでいる。

切れ味を確かめてみるのが楽しい。

ナイフや包丁は、手に持った薄い紙を空中でサッと縦切りしたりしている。

しかし、鉋刃の切れ味はこのような単純な方法では解らない。

鉋の切れ味を試すには鉋の台を調整する必要があって、「台直し」がちゃんとできていないと切れ味の確認ができない。

そこで今度は「台直し」について学ぶことになった。

台直しには「台直し鉋」が要る。

そんな訳で台直し鉋をネット購入したがまだ届いていない。

で、この「台直し鉋の台直し」はどのようにしたらいいのかと、更に疑問が湧く。

調べてみた。

そこには鑿を使ったり、カッターナイフ刃を用いた自作の「スクレパー」を使う件(くだり)が記載さてていたが、最終的には・・・というか源初的には工夫と熟練なんだ・・・というところに行き着く。

それにしても、非常にデリケートな調整が必要で、これは本当の鉋の切れ味を体験していないと解らないことだ。

本物を知らないと到達点が解らない。

2023/08/17

ローライ35の電池室のように、隙間なく機能的に組み立てられた空間にあこがれがある。

しかし、窮屈な気もする。

わずかに閉所恐怖症を患っているので狭いところが苦手だ。

明け方に夢をみた。

新しく入舎する学生(生徒)さんとその親を寄宿舎に案内し、スペースを確保する夢だった。

10畳くらいはある部屋に、布団が重なるくらいびっちり敷き詰められ、その隙間に箱形の勉強机がある。

人の体温と空間の狭さで息苦しい。

この光景は中学時代3年間に経験した集団生活が原因だ。

夢の中では生徒ではなく教員の立場だった。

最近集中して部屋の中や押し入れを整理している。

ローライ35の電池室のように、工作して収納すパースを確保しているのだが、これも今朝の夢に関係していると思う。

意識が時間を往復し、夢の世界を作り上げる。

2023/08/13

退職を前に、自宅の収納スペースを広げる工夫をしている。

要らないものを棄てることも必要で、先日正体不明の段ボールを開けてみたら中からこのようなものが出てきた。

懐かしい。

高校時代は下宿をしていて、同じ下宿屋に飛騨萩原の水産試験場に勤める「川瀬好永」さんがいた。

川瀬さんは「かわせ こうえい」という名前で、東京水産大学を出て、萩原の水産試験場に赴任してきたのだ。

顔が石膏像のブルータスに似ていた。

そのブルータスと仲よくなって、部屋に遊びに行くと彼の克明な魚のペン画をみせてくれた。

コーヒーが好きで、よくお邪魔してコーヒーをいただいたものだ。

その川瀬さんがある日「水産試験場で何匹も魚を殺すので、魚のための慰霊碑を建てたい」ということで、碑に刻む絵の原画を依頼いただいた。

高校生の僕は、そんな大役を任せられ本当に嬉しかった。

同時に半分冗談だと思っていた。

これがその時、何枚も書いた原画の一枚だ。

もちろん手描きで、清流に棲む「アマゴ」をモチーフにした。

文字は、当時通信教育で習っていたレタリングを駆使している。

原画のホワイト修正が当時のデザイン事情を物語っていると思う。

ワープロやパソコンなんてなかった時代だから。

大学に進学してしばらく経ったとき慰霊碑ができたと知らせを受けた。

そのまま碑の現物を見ることなく社会人になったが、後年齡老いた父(今の僕くらいの年齢)と一緒に見に行ったことがある。

小さいけれど立派な石碑が立っていた。

あの時の話が冗談ではなかったことをずいぶん後に知ったことになる。

川瀬さんの消息を聞いたが職員の方も知らなかった。

もう会えないかと思うと寂しかった。

あの時生きていた父も既にこの世にいない。

そして、もうすぐお盆になる。

2023/08/09

不用意に刃先に触れて、すっと鮮血が流れるあの冷たい鉄の肌触り。

刃物を研ぐと、それに至るすれすれの場所に限りなく近づく。

鏡面は鉄の色ではない。

鉄の色は錆色か・・・錆色は錆の色。

2023/08/02

高田光治の展覧会。

宝塚市立文化芸術センター

7月29日(土)~9月3日(日)

出品作品数が1556点というから、いかにも高田らしい。

増殖する菌類のような作品の作り方だ。

展覧会はまだ見ていない。

この展覧会についてのテキストを依頼されて書いた。

------------------------------------------------------

描(か)き残し

まず一手を打つ。すると相手がその一手に対応する自分の一手を打つ。そして、今度はこちらが最も有効な一手を返す。おそらくこのように囲碁の戦いは続くのだろう。

しかし、私は囲碁を知らない。将棋では少し遊んだことがあるけれど、同じような感覚ではなかろうか。無駄な手はない。すべてが必要で、その必要が囲碁や将棋をかたち作る。勝負の世界に「かたち作る」というような表現は似合わないが、勝負の結末はきっと無駄のないせめぎ合いが形となって残るはずだ。

真っ白な画用紙に黒い点を一個打つ。そうすると矩形に余白が生まれる。それだけで終了するならそれもよいが、たいていその空間がさみしく感じられ次の一手を最良の場所に打つだろう。そうすると新たな余白が生まれ、そしてその新たな空間の最良の位置に次の点を加える・・・。

この作業はどこで終わるかは知らないが、ずっと続けたらいずれ全面が真っ黒になってしまうことだろう。なんのことはない、白い画用紙が黒い画用紙になっただけだ。

このように余白に次の一手を打ちたくなる人を「さみしがりやさん」と私は呼んでいる。高田光治はさみしがりやだ。次の一手を完璧に打てるようにいつも考えている。

とはいえ、白い紙に点を打っていくとそう簡単には黒くならない。余白がいつの間にか描き残しに見えてくる。この描き残しという言葉に今はとても興味を持っていて、これは絵画の重要なキーワードになるのではないかとさえ思う。つまり、描画の際にできてくる描かない部分・・・、描くつもりの無い部分が及ぼす絵画への効果的な影響についてのことである。

おそらく画家にとって描き残しは不安感を誘うものだ。余白が空白であることの存在感を示すのに対し、書き残しは不完全さを全面に主張する空白だ。余った白ではなくカラの白。カラという言葉はなんと不安なことか。絵の具と対峙するほどに不在感のある場所「描き残し」について考えていたら粘菌のことを思い出した。

画用紙の上に粘菌を放っておいたらどんどん増殖して余白を埋め尽くし、ついには美しい粘菌の平面を形成するのではないかと知識のない私は想像したが、そうはならないらしい。餌のあるところまで触手を伸ばし移動し満ち足りたら休むようだ。

満ち足りたら休むというごく自然なことなのに、ちょっと意外な気がする。正月の餅がカビだらけになるような想像をしていた私は、粘菌のつつましさに感動する。絵画的な発想でとらえるなら、粘菌は描き残しのまま描画を終えたのだ。粘菌やキノコ類に造詣が深い高田は、彼らの習性に何かを学んでいるはずだ。粘菌の描き残しをおそらく見逃すはずはない。

彼の所有するキノコ類や粘菌の収集数はおびただしく、まるで狩猟家のように雑木林を歩き、それらを採集し持ち帰る。一つ一つを丁寧に乾燥させ、眺め、そして手を加える。この「手を加える」という部分が単なる収集家とは異なる点である。手を加えることは収集という単純な行為の持つ余白を埋めることかもしれない。

収集癖の向こうには何があるのだろう。彼には何が見えているのだろうか。描き残し問題はどのように処理されているのだろう。ともあれ、そういう土のにおいのする世界が彼の興味であることには違いない。

先にさみしがりやについて触れたが、さみしがりを癒やすのは物語だと思う。物語には自分以外の生きものが生息し、彼らと共にその世界に浸るときさみしさが紛れる。高田は物語を愛する。主人公、あるいはその主人公を傍観する他者として作品の中に入り込むのだ。

高田は多作である。作品数がやたら多い。機関銃のように恐ろしく猛烈な乱射をするが、それはさみしがりやがなせる技であり、作っていないとさみしくて不安になるのではないかと私は案じている。

そんな彼が、あることをきっかけに200号の大作を一年に一枚だけ描く、という決まりを自ら定め、これまで32枚の絵を描いてきた。それはふるさとに伝わる祭りの絵であり、そこで語られる物語の世界だ。

彼が生まれた奥三河の山村には五穀豊穰を願う祭り(西浦の田楽舞い)が伝承されている。長子承継によるその伝承の家系の長男である彼は、絵画という形でその祭りに関わる。実に高田らしい絵画との関係だと思う。全知全能の神「しずめ」を舞いによってもてなすストーリーが絵画という形で演じられるのだ。

このように、高田は200号の絵物語を32年間日記のように描き続けてきた。彼によるとこの物語は合計40枚描かれ、円環をなすように一列に並べることで完成するそうだ。したがってあと8年かけて継続的にふるさとの原風景を描き続けることになるのである。

「旅人は自分が持っていたものを持って帰る」というフレーズを学生時代に知った。どこで知ったか定かではなく、気になって今ごろ調べてみたらゲーテの言葉と知った。なんだ、ちょっとがっかりした。名もない誰かに言って欲しい言葉だった。こういう言葉は匿名であるほうが心に響く。

要するに、人は旅をしていろいろな経験をするが、結局自分の持っていたものだけを持って帰るのだ・・・というふうに僕は文面通りに平たく解釈している。ただそれだけのことなのに、年齢を重ねるとただただ単純にこういう言葉が身に沁みる。若い時には実感できていなかった言葉が自分の中で育っている。言葉が育つのだ。

いやいや、高田が旅から帰る人だというのではなく、ゲーテの言葉を借りれば「人が旅をするのは、到着するためではない。それは旅が楽しいからなのだ。」という、今も旅の最中であるということだ。いつも旅立った時の自分のままを楽しんでいる。つまり、持っていたものだけを携えて旅をしているのだ。

さて、問題の描き残しはどのように解決されるのだろう。今年70歳を迎えるさみしがりやの旅人・高田光治の作品に私はあらためて注目している。(日下部一司)

------------------------------------------------------

他人の展覧会について書くのはこれで二回目だ。

前回は山中嘉一先生の展覧会(2015年)の時だった。

いずれも時間を置いて読み直すと、いろいろ手直ししたいところが目につく。

旧作を眺めるときの感覚に似ている。

2023/08/02