密かに編み出した「円い写真」を撮り始めて何年も経った。

でも、このところ休んでいたな。

雑巾がけの小さな写真を撮ることに一所懸命だったからだと思う。

フィルム撮影によるモノクロームの眼になっていたこともある。

久しぶりに円形写真に取り組んだら、やっぱり面白い。

これだけで展覧会がしたいなあ、と思う。

それにしても、何度も何度も同じ場所を撮っている。

4月からはカレンダーが日曜日ばかりなので、遠足がてら出かけて円い風景を探したいものだ

今日の写真は近所の風景。

円の中央に白く枯れた植物がある。

円形写真のポイントは「中心」だと思う。

周辺に行くほど光量が落ちてボケて行く。

いかにもレンズの見る風景だ。

廉価なレンズで、絞りがついていないことが原因だろう。

収差が結構面白い。

2024/03/30

木目状の模様を特徴とする鋼(はがね)をダマスカス鋼と言う。

いわゆる高級刃物だ。

現在は異種金属を叩き上げ 積層構造にするが、本来のダマスカスはるつぼの中で生成するのだそうだ。

で、そのダマスカス鋼の牛刀包丁を職場の同僚からプレゼントとしてもらった。

思いがけない頂きもので驚いた。

日頃から、包丁と研ぎの話を嬉しそうに喋っていたので、そのことを気にしていただいたようだ。

申し訳ない。

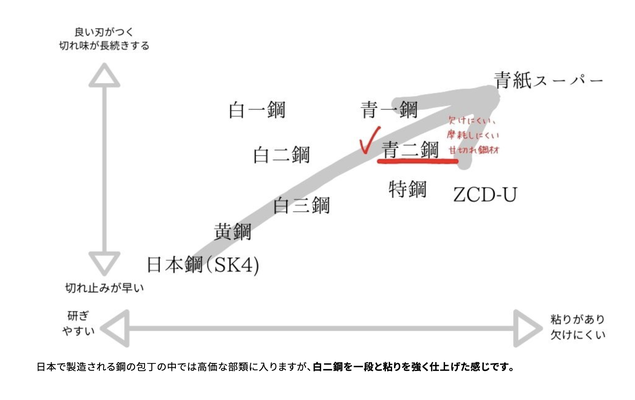

刃は青紙二号だという。

青二鋼ともいう。

切れ味バツグンで欠けにくい。

しかもこの包丁に「一司」という自分の名前が入っている。

使うのも惜しいと思ったが、早速使うことにした。

研ぎ甲斐があるな。

包丁を活かすためにも、定年退職後は料理の勉強を始めよう。

2024/03/24

この包丁の製造所

↓

株式会社ダイキチ

堺市堺区材木町西1丁2-18

TEL.(072)228-3711(代)

https://www.sakai-tcb.or.jp/spot/detail/258

エスカレーターに乗る。

カメラを動かないように構え、スローシャッターを切るとしよう。

そうしたら、階段部分はブレずに写り、それ以外は被写体ブレを起こす。

次はそういう写真を撮ってみようと思う。

2024/03/22

20代なかばの頃だ。

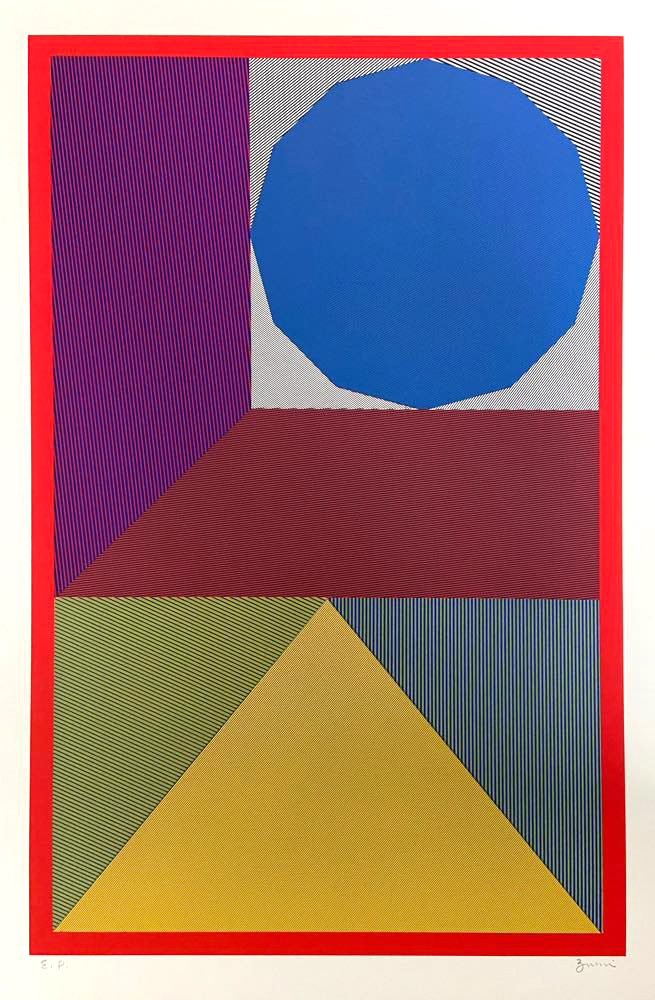

泉茂先生の版画を十数点刷った事がある。

PHOという富士フィルムが出していたケント紙のような硬い紙に印刷した。

泉先生からは鉛筆書きのラフな下絵で指示をもらい、それぞれの色面に使う版を指示されて、そのとおり刷った。

細い線の版を何種類か用意し、その版をセロテープでマスキングする。

そんな方法で刷った作品だ。

色と色とが重なる部分を極力少なくすることが目標で、この作品ではほぼカブる部分が無い。

謝礼として、お金ではなくEP.であるこの作品を頂戴した。

刷った作品の数・・・、20枚近い作品を頂いたことになる。

今回職場の荷物整理で出てきたこれらの作品は、教材として後任教員に残すことにして、一枚だけ持って帰ってきた。

半年くらい この刷りの作業に費やしたが、今となると懐かしい思い出だ。

2024/03/21

真ん中が一番怖い。

なんか生首みたいで。

こんなふうに並ぶと、より怖い。

頭部だけがそこにある、という状態が不自然なのだ。

彫刻には矩形の概念がないので、このような問題が発生する。

絵画や写真では対象を四角い形の中におさめるが、彫刻にはそれができない。

いつも、日常(生活)空間のなかにそのまま放り出され、自立しないといけないからだ。

その辺のことに敏感だったのはジャコメッティである。

細長い彫刻の台座や、彼の絵画のフレームのような枠取りなどにその神経を感じることができる。

空間と彫刻の境を意識していたのだ。

町中の裸婦はこの問題を顕著に現している。

素っ裸の女性が、無防備に公園で突っ立っていたりする。

つまり「背景」の意識が薄い、あるいは全く無いのだ。

背景を無視しているからこういうことができる。

絵画や写真には背景がつきまとう。

それは矩形の存在がそうさせる。

余白や空間という背景をいやおうなく考えさせられるからだ。

実は、彫刻も背景なくしては見られない。

制作する側は、これを無視できないはずだ 。

展示する場合も同様だろう。

2024/03/15

その時、僕は16歳だった。

時間というものは過ぎてみたら短く思うものだ。

「一瞬は長いと感じた」というNikonのコマーシャルがあったが、過ぎ去った長い年月が一瞬に感じられる。

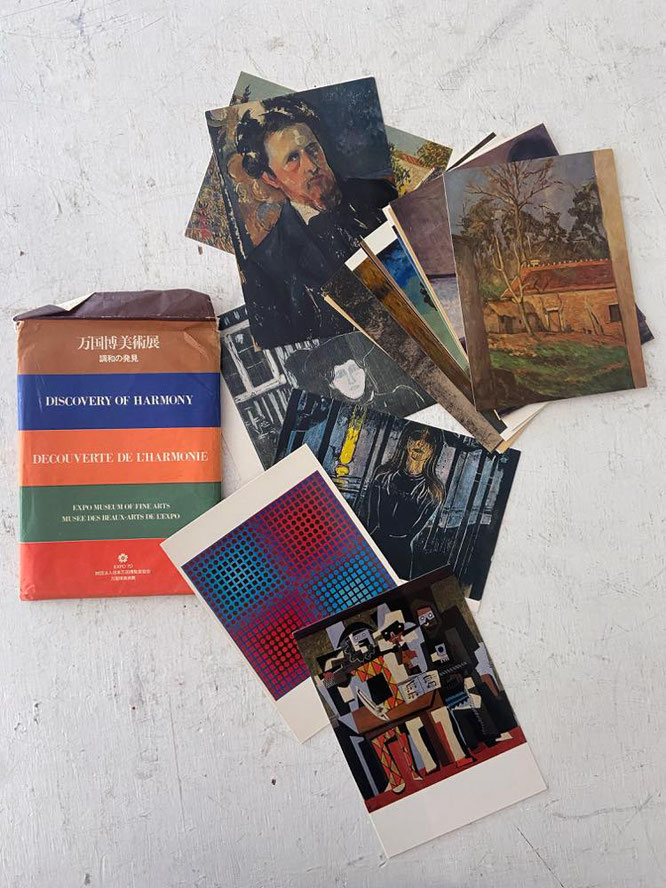

荷物の整理をしていて、万博会場にあった美術館(のちの国立国際美術館)で購入した絵はがきが出てきた。

「万国博美術展・調和の発見」という名称の展覧会だ。

あの時ピカソやセザンヌ、ムンクやバザルリなど、彼らの絵はがきを買ったのだ。

それらを使わずに、54年間も後生大事に持っていたわけです。

中学3年生だった頃の空気をここに感じる。

匂いが記憶を呼び戻すように、こうした古い物品も過去の時間を思い起こさせてくれるものだ。

葉書の入っていた袋は古びてしまい、あの時のキラキラ万博とはほど遠い。

恐らく16歳のころは、新品のカメラのように僕も輝いていたはずだ。

そして来年は大阪万博が開催される。

でも、あの時のような興奮がまったく湧かない。

恐らく会場に足を運ぶこともしないだろう。

こうした催しに魅力を感じなくなったことは、54年間で変わったことの一つには違いない。

数々の経験が、今の自分をつくってきたのだから、これはこれで一つの成長だと思っている。

2024/03/14

ヴェスト ポケット コダック(俗称 ベス単)は1912年から1925年まで製造されたカメラである。

当時使われていた規格のフィルムが現在は生産されていないので撮影機材として使うことができない。

おまけに100年以上前の製品で各所が酷く劣化している。

そういう意味でも実用品とは言えない。

ただ、一部のオタクには貴重なカメラで、今も商品価値がある。

というのも、「ベス単フード外し」という裏ワザを用いると独特の軟焦点写真が撮れるのである。

撮影するにはちょっとした加工が必要で、今回は RIKENON 1:1.8 f=55mm を分解し、それにベス単レンズを組み込んだ。

加工の土台として使った RIKENON 55mm にはレンズ表面に拭き傷がたくさんあったが、シャープさという点では ヴェスト ポケット コダック を遥かにに凌いでいる。

中身をわざわざぼんやりしたレンズに取り換えられてしまって、RICOHの開発者には気の毒だが、RICOHとKodakによる共同開発の新レンズがここに生まれた。

工場の作業員は一人。

この私、日下部一司だ。

2024/03/11

成虫になりかけのものも混じっていて、見た目は良くないが美味しかった。

僕は岐阜の山奥で育ったので、普通にこういう食材が食卓に上っていたのだ。

まさに昆虫食で、実は既に経験済みだ。

時代を先取りしていた。

長野県ではイナゴを食べると聞いたが、それはしたことが無い。

2024/03/11

少子化や過疎化、戦争、地球温暖化・・・そんな負の情報ばかり聞こえてくる。

この調子で人類は滅亡するのではないかと思いきや、世界の人口は増え続けているそうだ。

そこで問題になるのは食料問題だ。

牛のげっぷが地球地球温暖化の原因にもなっているというし、危険な牛肉ばかりに頼ってはおれない。

げっぷは生理現象だが、牛を必要とする人類が増えれば牛のげっぷも増え続けるわけだ。

人類のおかげで地球上のいろいろなものがバランスを崩して、自分自身の首を絞め始めている。

しかし、命あるものはなにかを食べ続けないと生命を維持できない。

何を食べるかというと、命ある生物の肉体(本体)だ。

どうしよう・・・。

いろいろな研究の末、安全で効率的な食料として昆虫の命がターゲットにされた。

所用で堺市に行ったらこんな自動販売機があって驚いた。

昆虫食の話題は以前から知っていたが、現実に自動販売されるような光景を初めて見たからだ。

様々な昆虫食が売られている。

そして、けっこう高価だ。

タランチュラがもっとも高い。

コオロギは安い。

これらが食糧危機の救世主になるのか・・・。

こんな形で、徐々に昆虫食への地道なコマーシャルと洗脳が始まっている。

2024/03/11

「と」という文字が味わい深い。

最初「ひ」と読んだ。

これは多分「、」を意識している。

「と」の次に「、」を書こうとして、つい勇み足になった。

書いた人のせっかちさを読むことができる。

この文言を一刻も早く書きたくて仕方なかったのだろう。

2024/03/09

角材を45度や直角に切るための治具を作った。

YouTubeで見た動画がとても便利そうに見えたので真似てみたのだ。

丸鋸の種類が違うことから、動画と同じ構造にはできず自分で工夫をすることになる。

こういう作業は楽しい。

実は、丸鋸に当てる専用の三角定規を持っているから、敢えて作る必要がなかった。

おまけにテーブルソーも持っているので、要らないといえば要らなかった。

しかし、コンパクトでなにかと便利だ。

こうやって嵩張るものがまた増えていく。

2024/03/03

久しぶりに立体作品を作った。

アルミ製の水差しを向き合わせ、その隙間に石膏を流したものだ。

作品名を「隙間を塗る」にした。

石膏の表面に胡粉が塗ってある。

胡粉を塗るだけで、表面がなんだか絵画性を帯びるのが不思議だ。

以前パネルに「黒板塗料」を塗ったら、それが「黒板」になってしまったことを思い出す。

黒い絵画ではなくて黒板になる。

塗料が質を変えるのだ。

展示は棚状の台に置くようにしたが、壁面にくっつけるか自立させるかずいぶん迷った。

壁面にくっつけると、立体のくせに絵のような平面を連想させる。

このことが可笑しくて展示を迷った。

しかし、結局は最初のプラン通りに棚の真ん中に置いた。

2024/03/01